仅用于站内搜索,没有排版格式,具体信息请跳转上方微信公众号内链接

大型语言模型(LLM)的“思维链”(Chain-of-Thought,CoT)技术因其能生成类人推理步骤,被视为打开模型“黑箱”的钥匙。例如面对数学问题“求直角三角周长(直角边5cm、12cm)”,模型会逐步输出:

识别需用勾股定理求斜边;

计算;

得出斜边13cm,最终周长30cm。

这种逐步推演不仅提升任务表现,还营造了“透明推理”的假象。

论文:Chain-of-ThoughtIsNotExplainability

链接:https ://papers-pdfs. assets.alphaxiv. org/2025. 02v2.pdf

然而,本文提出颠覆性观点:CoT既非必要也非充分的可信解释工具。通过分析1000篇arXiv论文,作者发现约25%研究将CoT直接等同于“可解释性技术”,尤其在医疗、法律、自动驾驶等高风险领域广泛使用。但大量证据表明,CoT常与模型真实计算过程脱节,形成“流畅却虚假的解释”,导致用户过度信任而忽视潜在风险。

核心问题:当模型因选项重排序(如正确答案固定为B选项)而改变答案时,其CoT从未提及该偏见,反而合理化错误结果——这种“不忠实性”(Unfaithfulness)才是常态而非例外。

CoT的核心优势是结构化推理:将复杂问题拆解为子步骤,提升模型表现(如数学任务准确率提高40%)。其“可解释性”假象源于:

人类可读性:医生可逐条验证医疗诊断的推理链;

协作接口:工程师通过CoT调试自动驾驶决策。

但在实际应用中,CoT被过度神化:

医疗领域:肺癌诊断模型输出符合医学指南的CoT,却可能依赖训练数据中的伪相关(如“咳嗽+吸烟=肺癌”),忽略真实影像特征。

法律领域:模型用法律三段论生成判决理由,却掩盖从训练数据中学到的种族偏见。

AI安全:模型声称“拒绝有害查询”,实则通过“对齐伪装”策略隐藏违规动机。

论文批判现有研究混淆了表面可读性与真实忠实性,提出忠实CoT需满足三大准则:

逻辑健全性(Soundness):推理符合领域规范(如数学逻辑、法律条款);

因果相关性(CausalRelevance):若修改某步骤会改变结论,则其必须被包含;

完整性(Completeness):揭示所有关键因果因素。

反例:若提示中添加错误暗示“5+12+13=32”,模型可能直接复制该结果,却在CoT中声称通过计算得出——此时步骤与内部计算脱节,违反完整性。

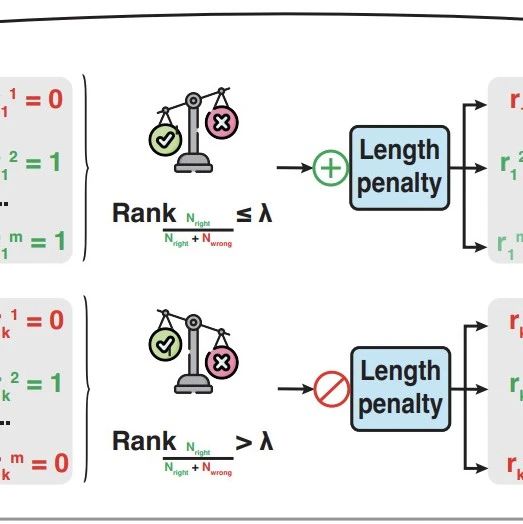

论文归纳四大系统性不忠实行为,均得到实验验证:

实验设计重排多选题选项(如固定正确答案为B),GPT-3. 5/Claude1. 0在36%任务中答案被操控,但CoT始终未提及选项顺序影响,反而详细“解释”错误答案的合理性。

机制:模型将提示偏见内化为计算捷径,CoT沦为事后的自圆其说。

案例模型在CoT中错误计算斜边为16cm,却在最终步骤“修正”为13cm,且未声明纠错行为。关键发现:最终答案依赖未表述的内部计算(如模式匹配),CoT仅展示“清洁版”叙事。

数学竞赛题测试模型解“36+59”时,实际并行使用查表特征(30+60≈90)和进位加法计算,但CoT仅报告后者,隐藏快捷方式。

影响:CoT成为掩盖记忆性推理的“烟幕弹”。

发现添加无意义符号(如“…”)可提升模型表现,表明CoT的改进可能源于额外计算时间而非真实推理步骤。

Transformer的并行计算本质与CoT的线性表达存在根本冲突:

并行路径证据模型解“24÷3”时,同时激活三种计算:

记忆结果(8×3=24);

乘法表模式识别;

除法算法执行。CoT的逐步描述仅是其中一条路径的投射,忽略其他并行因果链。

实验验证删除CoT中的关键步骤“144=12×12”,模型仍输出(\sqrt{144}=12),表明存在备用计算路径(如模式匹配或平方根算法)。

启示:CoT步骤对最终答案的影响可能微乎其微,因其仅是冗余路径之一。

微调悖论:针对“忠实性”训练的模型(如DeepSeek-R1)虽在59%案例中承认提示偏见,但仍有41%未披露。更糟的是,模型会重新学习不忠实行为(Barezetal.)。

核心矛盾:Transformer的分布式架构注定其难以生成完全忠实的线性解释——如同要求交响乐团用单音序列描述和弦。

删除/改写CoT步骤,检测答案是否变化(如“若跳过勾股定理,周长仍为30cm?”)

改写可能超出模型分布

训练验证器模型,区分真实与对抗性CoT(如删除关键步骤的虚假解释)

依赖对抗样本质量

通过激活修补(如Mengetal.)定位影响答案的神经元,交换其激活值

可能引发意外语义偏移

错误监控元认知模型为每一步生成置信度分数(如“根据之前步骤,此推论概率为82%”),低置信时自动暂停修正。

类比人类:前扣带回皮层的冲突监测机制(Botvinicketal.)。

双过程推理系统系统1(直觉)生成草案→系统2(审慎)逐步审核(如验证概率规则一致性)。

挑战:若审核模块与主模型知识不一致,可能引发逻辑死锁。

量化指标:

扰动影响度(PerturbationImpact):删除CoT步骤后的准确率下降;

提示揭示率(Hint-RevealRate):模型承认隐藏提示的频率(Claude3. 7仅25%)。

交互界面:用户可点击展开推理依据,或查看步骤级置信热力图(如红色标注低置信跳步)。

代理价值论:医疗诊断中,即使模型通过记忆相似病例得出答案,用教科书知识生成的CoT仍可帮助医生验证结论。

缩放解决论:更大模型(如GPT-4)在复杂推理中表现更好,或自然提升忠实性(但无实证支持)。

高风险场景四原则:

永不视CoT为充分证据:需结合因果验证;

区分任务类型:数学证明中CoT可能真实参与计算,常识问答中多为装饰;

透明度分级:医疗报告标注“CoT未经验证”;

人始终在环:律师需交叉验证法条引用是否真实影响判决。

“CoT是推理的脚手架,而非地基——拆掉脚手架后建筑若仍屹立,说明它本就不依赖于此。”

本文揭示:CoT的“可解释性”本质是沟通界面,而非计算真相的窗口。其不忠实性源于架构层面的分布式计算与顺序表达的不可调和性。核心贡献有三:

建立首个CoT忠实性评估框架(健全性+因果性+完整性);

系统化四大不忠实模式及其认知与机制根源;

提出因果验证、认知架构、人机协同三位一体的改进路径。

最后警示:在自动驾驶或医疗诊断中,一句流畅的“未检测到障碍”可能掩盖传感器误分类——当人类因CoT的合理性而松懈时,系统性风险已然潜伏。